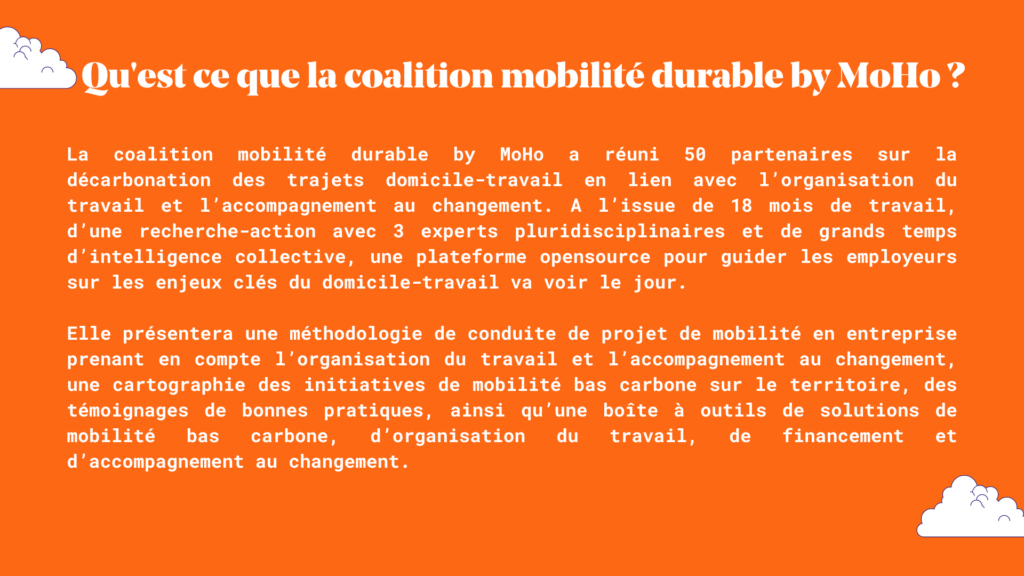

Dans le cadre de sa coalition mobilité durable, MoHo est ravi d’avoir collaboré avec RaiseLab pour sourcer et catégoriser 83 initiatives et startups facilitant la mobilité durable dans les organisations, à travers des solutions de mobilité et d’organisation du travail, notamment de gestion RH.

Cette boîte à outils alimentera la plateforme open source à destination des employeurs pour les aider à transformer les pratiques de mobilité domicile-travail en prenant en compte l’organisation du travail et en accompagnant le changement de comportement.

Cette plateforme qui sortira fin 2024 est la solution issue de la recherche de 18 mois menée en coalition avec 3 expertises et 50 partenaires réunis au MoHo lors de 3 temps de travail collectifs sur les clés d’une politique de mobilité qui fonctionne en entreprise !

Au cours de leur sourcing, les experts Raiselab ont identifié les grandes tendances des startups apportant des solutions sur la mobilité domicile-travail en 2024 en France et des outils pour appuyer ces transformations ( solutions mobilité bas carbone et solutions de gestion de l’organisation et la qualité de vie au travail).

Vous pouvez les découvrir ici :

Thématique 1 : Solutions de mobilité bas carbone

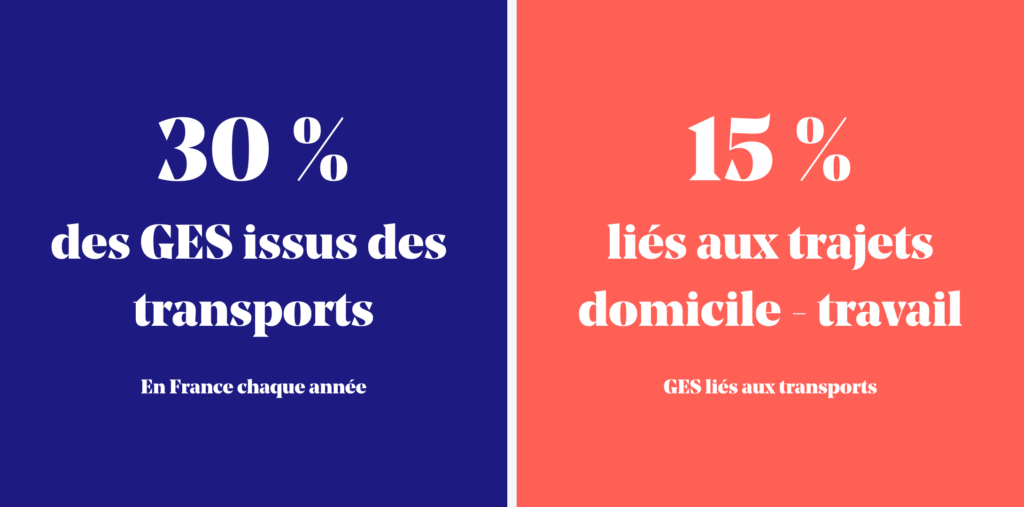

- Il devient de plus en plus évident que la décarbonation de la mobilité domicile-travail requiert une approche transversale, ne se limitant pas uniquement à une substitution des véhicules thermiques par des véhicules électriques ou à la simple réduction des trajets. Une des clefs de ce changement de paradigme réside par exemple dans le fait d’accorder la priorité à l’usage plutôt qu’à la possession.

- Une multiplicité d’approches complémentaires permet d’adresser des besoins parfois complexes et les freins potentiels à l’adoption des modalités de transport durables

- Nous avons identifié 4 sous-catégories reflétant cette diversité d’approches, contribuant à une offre complète de produits et de services de mobilité pour différents besoins:

- Les acteurs spécialisés dans l’installation et l’opération de bornes de chargement dynamisent l’innovation dans ce secteur afin de couvrir tous les besoins et les espaces, du domicile au travail en passant par la voie publique, afin de répondre aux inquiétudes des utilisateurs et faciliter l’adoption des véhicules électriques ou hydrogène.

- Les fournisseurs de transport permettent de :

- 1. Favoriser l’accès aux véhicules décarbonés notamment via le leasing et le libre-service

- 2. Mettre sur le marché des alternatives innovantes, notamment avec l’émergence des « VELI » (véhicules légers intermédiaires) qui se positionnent comme une alternative à mi-chemin le vélo et l’automobile.

- 3. Mutualiser l’utilisation des véhicules thermiques pour limiter leur utilisation individuelle

- Les offres MaaS constituent une tendance émergente ces dernières années, en offrant directement aux utilisateurs, ou indirectement via des collectivités, la possibilité de combiner de manière fluide différents modes de transport (“intermodalité”) ou différents réseaux pour la réalisation de leurs trajets

- Les acteurs proposant des services de retrofit offrent deux approches complémentaires: la décarbonation de véhicules thermiques en les équipant de batterie, et l’électrification de vélos pour favoriser leur usage et limiter l’utilisation d’autres moyens de transport émetteurs de CO2

Thématique 2 : Solutions de gestion RH

- Pour réduire les trajets domicile-travail, il devient nécessaire de repenser l’organisation du travail de façon globale, sans se limiter aux changements de moyens de transport (ex : encourager le covoiturage et l’utilisation des transports en commun) et à la politique de mobilité de l’entreprise.

- L’émergence de startups innovantes proposant des solutions facilitant le télétravail illustre une approche prometteuse pour relever ce défi.

- Nous avons pu identifier 4 sous-catégories qui permettent d’adresser le sujet de la réduction des émissions domicile-travail autrement que par un pur moyen de mobilité :

- Les solutions de gestion du travail hybride, qui permettent d’organiser le travail à distance ou multi-sites, de mieux collaborer, et ainsi de limiter les déplacements non essentiels (ex : M-Work, Klaxoon…).

- Les solutions de gestion des avantages salariés, qui permettent aux entreprises de financer une partie de la transition vers une mobilité plus durable de leurs salariés (ex : Leeto, Happypal…).

- Les solutions d’amélioration de la qualité de vie au travail, qui permettent de maintenir l’engagement des salariés même à distance (ex : Supermood, Haiilo…)

- Les solutions d’évaluation pour servir le pilotage d’entreprise, qui permettent de réaliser des bilans globaux, tels que des bilans carbone ou des analyses de flottes, pour identifier les opportunités d’optimisation (ex : Aktio, Nelson…).

- Ces approches diversifiées démontrent que la réduction des trajets domicile-travail peut être efficacement abordée par des changements structurels et organisationnels, bien au-delà de la simple modification des habitudes de mobilité.

Raiselab

RaiseLab est le premier acteur dédié à l’accompagnement des grandes organisations dans la création de valeur, d’alliances et de collaborations avec des acteurs technologiques tels que des startups, scale-ups et PME innovantes.

La mission de RaiseLab est de répondre à leurs enjeux stratégiques en imaginant, construisant et exécutant ces alliances, que ce soit sous des formats de co-développement, création de joint venture, intégration, investissement minoritaire ou majoritaire. RaiseLab compte des clients de tous secteurs, parmi lesquels : L’Oréal, LVMH, CITEO, Veolia, Michelin, CNP, BNP, E. Leclerc, etc.

MoHo

MoHo a pour mission de créer des coalitions multi acteurs et intergénérationnelles pour trouver des solutions systémiques sur les grands enjeux environnementaux et sociétaux. Nous réunissons en France et en Europe des entreprises, acteurs publics, citoyens, chercheurs, entrepreneurs, ONGs, associations, étudiants sur des thématiques clés comme la ville durable, la mobilité bas carbone, les emballages plastique et l’inclusion des jeunes. MoHo dispose d’un lieu de 7 500 m2 dédié à l’impact positif en Normandie, à Caen, qui rassemble et fait collaborer des publics de tout horizon à travers des espaces de travail et évènementiels favorisant la collision d’idées.